Maschinen und Anlagen erzeugen häufig Schwingungen, die sowohl störend als auch potenziell schädlich für ihre Umgebung oder für sie selbst sein können. Die Anforderungen an die Reduzierung solcher Schwingungsemissionen (Abgabe von Vibrationen an die Umgebung) sowie Immissionen (Aufnahme von Vibrationen aus der Umgebung) nehmen stetig zu. Daher ist eine gezielte Kontrolle und Begrenzung von Schwingungen – also eine systematische Schwingungsisolierung – ein zentraler Bestandteil der modernen Schwingungstechnik. Ziel ist es, sowohl den Komfort für Menschen in angrenzenden Bereichen zu erhöhen als auch die Lebensdauer und Betriebssicherheit empfindlicher Anlagen zu verbessern. In vielen industriellen Anwendungen, etwa im Maschinenbau, in der Gebäudetechnik oder bei präzisen Messsystemen, ist die Schwingungskontrolle mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der Planung und Auslegung. Durch gezielte Maßnahmen lassen sich Produktivität, Präzision und Sicherheit nachhaltig steigern.

Eine grundlegende Form der Schwingung ist die harmonische, ungedämpfte Schwingung. Wichtige Parameter in der Schwingungstechnik sind:

Frequenz (f): Anzahl der Schwingungszyklen pro Sekunde, Einheit: Hertz (Hz).

Amplitude (A): Maximale Auslenkung von der Ruhelage, bestimmt die Intensität der Schwingung.

Dämpfung (D): Energieverlust durch Reibung, reduziert die Amplitude über die Zeit.

Eigenfrequenz (f₀): Charakteristische Schwingfrequenz eines Systems, abhängig von Masse und Steifigkeit.

In festen Körpern spricht man bei der Ausbreitung mechanischer Schwingungen von Körperschall. Besonders bei niedrigen Frequenzen sind solche mechanischen Schwingungen von praktischer Bedeutung. Kommt es zu einer Überlagerung der Eigenfrequenz f₀ mit der Erregerfrequenz fE entsteht Resonanz. In diesem Fall kann die Amplitude stark anwachsen, was schlimmstenfalls zu Schäden oder zum Versagen des Systems führt.

Frequenzanalyse und Resonanzvermeidung

Die Unterscheidung zwischen Eigenfrequenz und Erregerfrequenz bildet das Fundament jeder schwingungstechnischen Auslegung. Nur durch präzise Frequenzanalyse lassen sich gefährliche Resonanzzustände sicher vermeiden.

Effiziente Dämpfung zur Amplitudenbegrenzung

Dämpfungselemente reduzieren die Bewegungsenergie innerhalb eines Systems. Ob durch viskose Medien oder strukturbedingte Reibung – Dämpfung hilft, Schwingungen effektiv abzubauen.

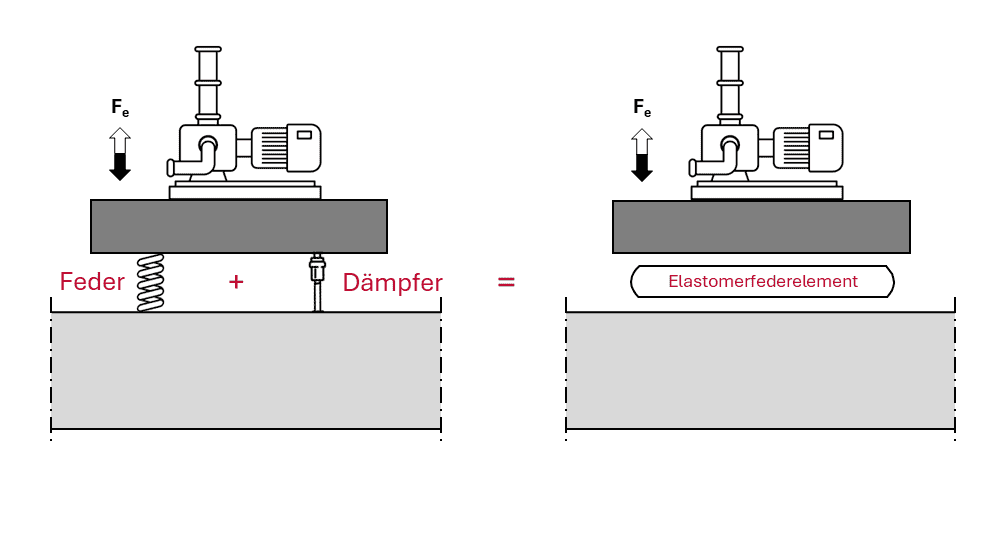

Mechanische Entkopplung durch elastische Lagerung

Die elastische Trennung von Maschine und Umgebung – beispielsweise durch Elastomere – verhindert die direkte Übertragung von Körperschall. Wichtig ist dabei eine klare Trennung der Frequenzbereiche.

Materialauswahl und Belastungsanpassung

Elastomere müssen für jede Anwendung individuell gewählt werden. Eigenschaften wie Stauchung, dynamische Steifigkeit und Langzeitverhalten spielen eine entscheidende Rolle.

Integration in Planung und Wartung

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die rechtzeitige Einbindung der Schwingungstechnik in Planungsprozesse. Nur wenn Isolationsmaßnahmen frühzeitig berücksichtigt werden, lassen sich wirtschaftliche und technisch effektive Lösungen realisieren. Auch im laufenden Betrieb ist eine regelmäßige Prüfung der Isolatoren wichtig, da Materialermüdung die Isolationswirkung verringern kann.

Die Schwingungsisolierung zielt darauf ab, die Übertragung unerwünschter Schwingungen auf die Umgebung oder auf angrenzende Bauteile zu minimieren. Dies geschieht in der Regel durch die elastische Lagerung des Systems. Ziel ist es, die Eigenfrequenz der Lagerung deutlich von der Erregerfrequenz zu unterscheiden.

Bei einer wirksamen Isolierung wird das schwingende System über ein elastisches Element – wie etwa eine Elastomerfeder – von seiner Umgebung entkoppelt. Entscheidend ist, dass die Eigenfrequenz des elastischen Elements deutlich niedriger als die Anregungsfrequenz der Maschine ist. Das Verhältnis zwischen übertragener Restkraft FR und der ursprünglichen Erregerkraft lässt sich durch den Kraftübertragungsfaktor VK beschreiben.

Der Verlauf dieses Faktors in Abhängigkeit vom Frequenzverhältnis (η = fE / f0) zeigt, dass eine nennenswerte Isolationswirkung erst bei Frequenzverhältnissen deutlich über 1 auftritt – idealerweise ab etwa η = 1,4.

Für Elastomere – also gummiartige Werkstoffe – muss die Eigenfrequenz meist experimentell bestimmt werden, da sie maßgeblich von der spezifischen Belastung und Materialkennwerten abhängt. Ein hilfreicher Indikator bei der Auswahl von Lagerplatten ist die sogenannte Stauchung, also die messbare Dickenabnahme unter Last.

Fachhinweis:

Weitere fundierte Informationen zur Wirkung und Vermeidung von Körperschall bietet die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in ihrer Publikation

Die technische Umsetzung einer Schwingungsisolierung steht häufig vor Zielkonflikten: Maschinen sollen einerseits sicher und stabil positioniert sein, andererseits aber effektiv gegen Schwingungen isoliert werden. Sie sollen einfach zu montieren und zu demontieren sein, gleichzeitig aber dauerhaft fest stehen, ohne zu verrutschen. Außerdem wird häufig eine präzise Justierbarkeit verlangt, die jedoch mit hoher Isolationswirkung nicht immer leicht vereinbar ist.

Die Auslegung einer solchen Lagerung erfordert ein sorgfältiges Abwägen der Anforderungen und Rahmenbedingungen sowie oft praktische Erfahrung. Die Auswahl geeigneter Materialien und Systeme richtet sich nach dem Frequenzbereich, der auftretenden Dynamik, der Belastung und den Umgebungsbedingungen.

Benötigen sie unterstützen bei ihrem Projekt?

Wir beraten Sie gern! >>

Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und auszuwerten. Damit verbessern wir dein Nutzererlebnis, indem wir z. B. dein Surfverhalten analysieren. Ohne deine Zustimmung könnten einige Funktionen eingeschränkt sein.